相続税はいくらからかかる?妻・親子別の無税ラインと申告基準を解説

相続税は、亡くなった方から受け継いだ財産に対して課せられる税金です。テレビやニュースで芸能人の遺産総額が報じられ、「相続税=高額な税金」と漠然としたイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし、すべての相続人に必ず課税されるわけではありません。実際、相続税が課せられるかどうかは、遺産総額が「基礎控除」を超えるかどうかにかかっています。

本記事では、相続税が発生する基準や、相続人ごとの無税ラインを分かりやすく解説します。相続税の申告が必要なケースもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・相続税はいくらから発生するのか

・相続税はいくらかかる?概算早見表

・相続税の申告が必要か不要かの判断基準

・相続税は一次相続より二次相続に注意が必要

・まとめ

相続税はいくらから発生するのか

相続税は、亡くなった人が残した現預金やモノなどの財産を受け取る際に支払う税金です。しかし、すべての人が相続税の課税対象になるわけではありません。遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税の申告・納税義務が発生します。

相続税の課税対象額は、基礎控除額を超える部分から計算されます。そのため、相続税がかかるかどうかを判断するには、まず相続人の数と遺産総額を確認することが重要です。なお、令和5年度における愛知県の相続税課税割合は約15.5%です。つまり、相続が発生したケースのうち、約6〜7件に1件が相続税の対象となっています。また、愛知県内で相続税が発生したケースにおける、1人当たりの課税遺産総額は約1億4,786万円、支払った相続税の平均額は約1,984万円です。

令和5年度における愛知県の相続事情について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【関連記事】【最新版】遺産相続の平均額はいくら?愛知県の相続事情と全国平均を解説

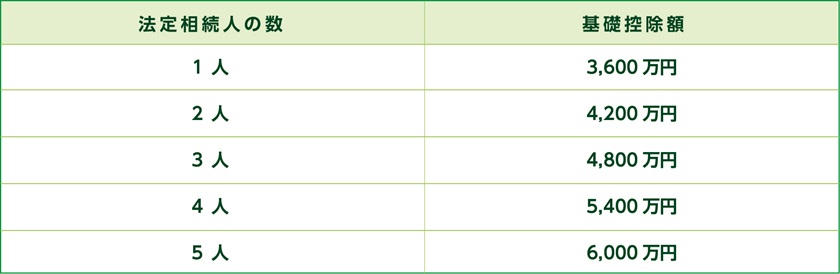

相続税が無税となる基準は3,600万円

相続人が1人の場合、遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税は課せられません。遺産総額とは、預貯金や不動産、有価証券など相続した財産から、亡くなった方が返済していない債務および葬式費用を差し引いた後の金額です。なお、基礎控除額は、下表のように法定相続人の数に基づいて決まるため、相続人が多いほど控除額も増加します。

しかし、相続税の計算は複雑です。建物や土地などが相続財産に含まれていたり各種特例を適用したりする場合など、一人ひとり大きく計算方法が異なります。誤った申告は、ペナルティを課せられる要因ともなるため、不安な場合は税理士など専門家に相談することをおすすめします。

相続税を自分で申告しようか悩んでいる方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】相続税申告は税理士に依頼すべき?自己申告のポイントを解説

妻が相続する場合の相続税

妻が相続する場合、遺産が1億6,000万円以下、または法定相続分以内であれば、相続税は発生しません。これは「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を適用するためです。

ただし、配偶者の税額軽減は法律上の婚姻関係が認められる配偶者のみに適用されます。いわゆる「内縁関係」や「事実婚」のパートナーには適用されないため、注意が必要です。また、配偶者の税額軽減を利用するためには、相続税の申告が必要です。申告書を提出しなければ、税務署は「配偶者の税額軽減で相続税がゼロ円なのか、申告が漏れなのか」判断できません。なお、相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内です。早めに準備を始め、期限内に提出することが大切です。

配偶者控除の適用要件について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】相続における配偶者控除をわかりやすく解説!

親子間の相続で発生する税額の目安

親から子への相続では、遺産総額によって相続税が発生する可能性があります。例えば、親が亡くなり、1億円の遺産を子だけで相続するとします。法定相続分に従って遺産を分割した場合、それぞれの相続税額は以下のようになります。

※相続税額は速算表に基づく概算値

相続税の課税対象額は基礎控除額を超える部分から計算されます。子の人数が増えると、1人あたりの相続額が減るため、結果として相続税の負担も軽くなります。

相続税はいくらかかる?概算早見表

相続税は、相続財産の総額と法定相続人の数によって課せられる金額は異なります。下表は、基礎控除前の遺産総額と法定相続人の数に準じた、おおよその相続税額です。

【配偶者あり】

【配偶者なし】

なお、具体的な相続税額を算出するには、各種特例や控除も考慮する必要があります。

具体的な、遺産総額を例に挙げて詳しく見ていきましょう。

遺産総額が100万円のケース

相続財産が100万円以下の場合、相続税はかかりません。例えば、親が亡くなり、遺産が預金などを合わせて100万円未満であれば、相続税を支払う必要はなく、申告も不要です。ただし、相続税の対象となる財産は、預金だけに限りません。株式の評価額は市場の動きに影響され、不動産の価値はその場所や状態、用途などによって異なります。そのため、遺産の評価額を算出する際には、相続発生時の時価を基準にする必要があります。

なお、相続税の評価方法については、国税庁が発表している「相続税財産評価基本通達」に従って評価されます。もし評価が難しい財産がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

どの財産が課税対象となるのか分からない方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】相続財産に含まれるもの|調べ方や課税される財産との違いとは

遺産総額が5,000万円のケース

遺産総額が5,000万円の場合、相続税額は法定相続人の人数や状況によって異なります。例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合、基礎控除額4,200万円を差し引いた残りの800万円に対して課税されます。配偶者分には税額軽減が適用されるため非課税となり、子が受け取る400万円に10%の税率が適用され、相続税額は40万円となります。一方、法定相続人が子2人の場合、配偶者の税額軽減を使用できないため、相続税額は80万円です。同じ人数の法定相続人でも配偶者の税額軽減が適用されるかどうかで、相続税の負担に大きな差が生じます。ただし、相続税額は、受け取る遺産の内容や適用される特例によって変動します。あくまで概算であり、実際の税額とは異なる可能性があるため、参考としてご活用ください。

相続税の申告が必要か不要かの判断基準

相続税申告は、遺産総額や特例の利用によって申告の必要性は異なります。

● 申告が不要:基礎控除以下の場合

● 申告が必要:相続税が発生する場合

● 申告が必要:特例や控除を利用して無税になる場合

それぞれを順番に見ていきましょう。

申告が不要:遺産総額が基礎控除以下の場合

遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課せられないため、申告の必要はありません。ただし、遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債や借入金)も含まれます。仮に遺産が負債より少なければ、相続した財産を処分して負債に充てられます。しかし、遺産より負債が多ければ、相続人自ら身銭を切って支払わなくてはいけません。そのため、遺産に負債や借入金がある場合、相続放棄や限定承認を考える必要があるかもしれません。

相続放棄は、負債も含め一切の相続財産を受け取らない方法です。一方、限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。そのため、負債を返済し、遺産が残れば相続することが可能です。

しかし、相続放棄や限定承認の手続きは、相続開始から3ヶ月以内です。期限内に手続きを行わなければ、単純承認とみなされるため、注意が必要です。

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【関連記事】相続放棄のメリットやデメリットは?

申告が必要:特例や控除を利用して相続税が無税になる場合

相続税がゼロ円になった場合でも、利用する特例によって申告は必要です。例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを活用することで、相続税額がゼロ円になるケースがあります。相続税がゼロ円になれば、もちろん納税義務はありません。しかし、一部の特例を適用するには、相続税の申告書を提出する必要があります。利用する特例の適用条件を確認し、必要な手続きを行うことが大切です。

相続税申告が必要かどうか詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

【関連記事】相続税ゼロ円申告とは?少額の場合でも申告は必要?

申告が必要:相続税が発生する場合

遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。相続税申告の期限は相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。ただし、相続税は住民税や自動車税などのように通知が届かないため、自ら計算し、申告の要否を判断しなければなりません。

期限を過ぎたり申告を怠ったりするとペナルティが発生する可能性があるため、早めに準備することが大切です。

相続税の申告漏れについて気になる方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは

相続税は一次相続より二次相続に注意が必要

一次相続と二次相続では、以下の2つのポイントに注意が必要です。

● 基礎控除の額

● 配偶者の税額軽減の有無

親のどちらかが亡くなり相続人が「配偶者 + 子」の場合を一次相続と呼びます。一方、両親ともに亡くなり、子だけが相続人になる場合は二次相続といいます。

二次相続では、兄弟姉妹間での遺産分割が難航しやすく、トラブルにつながるケースも少なくありません。なぜなら、一次相続では親が主導して進めるケースが多い一方、二次相続では相続人同士の立場や考え方の違いから協議が複雑になりやすいためです。トラブルを防ぐためにも、早めに家族で話し合い、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

二次相続では基礎控除額が減少する

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて算出されます。法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や子、親など、法律で定められた相続人を指します。法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額が高くなり、相続税額を減少できるでしょう。

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。しかし、二次相続では配偶者が法定相続人から除外されるため、基礎控除額が600万円減少します。相続対策では、一次相続と二次相続の両方を視野に入れる必要があるでしょう。

配偶者の税額軽減が無くなる

一次相続では、「配偶者の税額軽減」により、配偶者が相続する財産のうち、以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

✓ 1億6,000万円

✓ 配偶者の法定相続分相当額

しかし、二次相続では、配偶者が既に亡くなっているため「配偶者の税額軽減」を利用できません。さらに、配偶者が既に持っていた財産と、一次相続で引き継いだ財産が合算された遺産額に対して相続税が課税されます。結果として、多額な遺産を子だけで相続することになり、相続税負担が増える可能性が高まります。将来的に子だけで相続する場合は、事前に相続税対策をしっかりと考える必要があるでしょう。

まとめ

相続税申告の必要性は、個別の事情や特例の利用によって異なります。相続税が課せられるか否かは、遺産総額を洗い出し、基礎控除額を適用することで確認できます。基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。しかし、基礎控除額を超えた場合は相続税がかかるため、申告と納税が必要です。また、「相続税の概算早見表」を活用すれば、だいたいの目安は確認できますが、申告には正確な計算が求められます。「相続税がかかるか分からない」「計算が合っているか不安」など、相続税についてお悩みの方は、お気軽に相続税のクロスティにご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。

ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。

電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

名古屋総合税理士法人 代表税理士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士

監修者プロフィール:

相続税に関するセミナー講師を年間100回程度務めるほか、大手信託銀行・不動産管理会社等の税務顧問や、日経新聞社講師、南山大学非常勤講師を務めている。

現在代表を務める名古屋総合税理士法人は、資産家の生前節税対策・法人化節税を得意とし、累計 1,000 件を超える名古屋最大級の相続税申告実績を誇り、相続税相談についての面談数は年間 500 件を超えるほか、数多くの不動産オーナーの顧問税理士を務めている。

【主な活動実績】

・著書「知識ゼロからの相続の教科書」は相続税/贈与税カテゴリーにて、出版週で第1位を獲得

・プロフェッショナルな会計ファームに授与される「Best Professional Firm」を3年連続で受賞

・書籍「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に選出

・南山大学の非常勤講師

本記事のよくある質問

Q. 相続税は遺産がいくらから発生するのか?

A. 遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税の申告・納税義務が発生します。相続人の数によって異なり、相続人が1人の場合は、遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税は課せられません。

Q. 遺産総額が基礎控除以下の場合、相続税の申告が必要か?

A. 遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課せられないため、申告の必要はありません。

Q. 特例や控除を利用して相続税が無税になる場合、相続税の申告が必要か?

A. 相続税がゼロ円になった場合でも、利用する特例によって申告は必要です。

Q. 相続税が発生する場合、相続税の申告が必要か?

A. 遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。

Q. 相続税申告の期限は?

A. 相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。