PayPayなどの電子マネーは相続税の対象|手続きの流れを解説

近年、さまざまな電子マネーが市場に現れ、キャッシュレス決済が一般化しています。そのため、亡くなった方の財産から電子マネーが見つかるケースも少なくありません。「電子マネーは相続の対象になるのか」「残高を引き継ぐ手続きはどのように行えばいいのか」など、疑問に思っている方も多いでしょう。そこで本記事では、電子マネーは相続の対象となるのか具体的な事例を用いて解説します。電子マネーの相続手続きや把握方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・電子マネーとは|クレジットカードとの違い

・電子マネーは相続税の対象か

・電子マネーで貯めたポイントは相続の対象外

・電子マネーの把握方法

・電子マネーにおける相続の流れ

・電子マネー相続の注意点

・まとめ

電子マネーとは|クレジットカードとの違い

電子マネーは、現金をデジタル化して通信によって取引する決済手段です。使いやすさや利便性によってクレジットカードと混同されますが、審査の必要性など仕組みが異なります。例えば、クレジットカードは、一度クレジット会社が金額を立て替えて支払い、後でまとめて請求される仕組みです。一方電子マネーは、電子化された現金であり、専用のカードやアプリにチャージすることで使用できます。なお、電子マネーは4つの主要なタイプが存在します。

● 交通系

● 流通系

● クレジットカード系

● QRコード決済系

これらの電子マネーは、利用者が自由に入金して使用する場合もあれば、クレジットカードとの連携や携帯電話の利用料金との合算など、それぞれ多様な使い方が可能です。

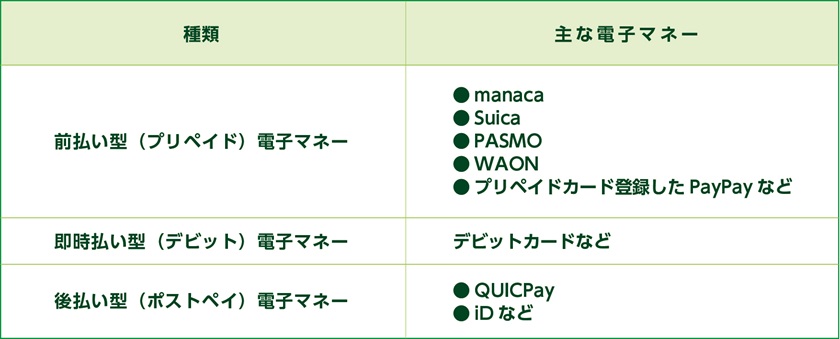

電子マネーの支払い種類

電子マネーの支払い種類は以下の3つです。

● プリペイド型電子マネー

● 即時払い型電子マネー

● 後払い型電子マネー

下表は、代表的な電子マネーの種類です。

ただし、即時払い型や後払い型の電子マネーは支払いが発生するまで決済が行われないため、相続の対象外です。一方、前払い型の電子マネーは事前に現金をチャージされた残高が相続の対象となります。

電子マネーは相続税の対象か

亡くなった方が保有するPayPayなど前払い型電子マネーは相続の対象となり、相続する際には相続税がかかります。なぜなら、故人の財産には、金額の大小に関係なく、すべてが含まれるからです。相続税の計算では、1,000円未満の端数は切り捨てられるため、わずかな電子マネーが税額に影響を与えることはありません。しかし、遺産分けの際には、すべての財産を記載することが重要です。

相続税申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税はいくらから申告する?無税となる金額は?」もぜひ参考にしてください。

電子マネーの相続評価額

電子マネーの相続税評価額は、残高を現金と同等の財産価値と見なします。簡単にいうと、電子マネーの残高1円は現金の1円と同等に評価されるのです。例えば、PayPayの残高が100万円ある場合、相続税申告書には「現金」または「手許現金」として100万円を記載する必要があります。手許現金とは、相続開始時点で預金口座等に入っていない手持ちの現金です。電子マネーも現金同様の評価を受けるため、万が一相続税申告から漏れると、税務署から厳しい追及を受ける可能性があります。亡くなった方の電子マネー残高は、確実に確認して申告することが重要です。

無申告によるペナルティについて詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは」をご確認ください。

電子マネーの個人送金は贈与の対象

電子マネーは相続の対象となるだけでなく、贈与の対象にもなります。なぜなら、電子マネーは現金と同等の扱いを受けるからです。そのため、1年間のうち、電子マネーの個人送金で受け取った金額が110万円を超える場合に贈与税が課税されます。仮に、複数人から少額を受け取っていても、贈与税の基礎控除内でしたら贈与税の対象外となります。

贈与税について詳しく知りたい方は、こちらの記事「暦年贈与とは|新ルールから使い方、相続税対策における3つの注意点」をあわせてチェックしてみましょう。

電子マネーで貯めたポイントは相続の対象外

一般的に、電子マネーのポイントは、貯めた利用者が使用することを想定しており、相続の対象にはなりません。ただし、航空会社の「マイレージ」は例外的です。ANAやJALなどの航空会社では、相続の手続きに関する情報が公式ホームページに掲載されており、亡くなった方が貯めたマイレージポイントは相続人に引き継ぐことが可能です。例えば、ANAでは相続発生後180日以内に相続の申し出を行うことで、マイレージを受け継げます。申込期間は、それぞれ異なるため、利用するサービスの利用規約をしっかりと確認しましょう。

電子マネーの把握方法

亡くなった方が持っていた電子マネーを把握する方法は以下の3つです。

● スマートフォンのアプリを検索する

● 銀行口座やクレジットカードの取引明細から調べる

● その他

なお、亡くなった方がスマートフォンにロックをかけていた場合、通常はパスワードを知らない限り解除できません。スマートフォンを契約している会社に相談しても、設定されたパスワードを提供する手段はありません。そのため、ロックが解除されず、デジタル資産である電子マネーの把握が難しくなるでしょう。亡くなった方が遺産として電子マネーやデジタル資産を相続人に開示する方法にも、考慮しておく必要があります。

相続財産の詳しい確認方法は、こちらの記事「相続財産の調査方法とは?具体的な流れを徹底解説!」をぜひご覧ください。

電子マネーにおける相続の流れ

電子マネーにおける相続の流れは、以下の3ステップです。

1. 相続の対象か確認する

2. 遺産分割協議書を作成する

3. 払い戻し手続きを実施する

電子マネーの相続手続きは、他の財産と同様に慎重に行う必要があります。各社の規約や手続きには差異があり、適切な手続きを遵守することが重要です。電子マネーにおける相続手続きを適切に行うことで、財産の承継や処分をスムーズに進められるでしょう。

ステップ1 相続の対象か確認する

まず、故人が保有する電子マネーが相続の対象となるかを各社に問い合わせて確認する必要があります。基本的に相続の対象となるには、相続発生時に電子マネーに残高が存在するかどうかです。なお、国内トップシェアを誇るPayPayは、利用者が亡くなり、アカウントに残高が残っている場合、相続や承継が正当であると確認された相続人に対して、残高の振込が行われます。

ステップ2 遺産分割協議書を作成する

相続の対象として払い戻しができるか確認後、遺産分割協議書の作成を行います。遺産分割協議書は、相続財産をどのように分割するかについて相続人間で合意した内容をまとめたものです。具体的には、銀行預金や不動産などの相続財産を誰が相続するか、どのように分割するかが記載されます。なお、遺産分割協議書は、銀行などで預金の相続手続きや不動産の相続登記、相続税の申告時などにも必要な書類です。

遺産分割協議書の作成方法は、こちらの記事「遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説」をご確認ください。

ステップ3 払い戻し手続きを実施する

相続した電子マネーの払い戻しは、遺産分割協議書があれば、それを元に各社に連絡して払い戻しの手続きを進めます。ただし、遺言書がない場合には、遺産分割協議書に加えて以下の書類が必要となります。

✓ 相続人全員の戸籍謄本

✓ 印鑑証明書

✓ 住民票

✓ 本人確認書類 など

故人との関係性を示す書類によって、相続人全員が正当な相続人であり、遺産分割に同意していることが証明されます。しかし、電子マネーを提供する企業によって提出する書類は異なります。例えば、manacaの場合、会員の死亡を証明する公的機関が発行した書類や、払い戻しを受ける人の本人確認書類が必要とされますが、戸籍謄本や印鑑証明書などの煩雑な手続きは不要です。なお、manacaの相続手続きをするには、必要書類を準備後、取扱所へ直接申請に行く必要があります。取扱所は、各事業所によって異なります。電話や郵送による申請はできないので注意しましょう。

電子マネー相続の注意点

電子マネー相続における注意点は、以下の3つです。

● 今後も電子マネーは普及する

● 残高の把握が難しい

● 払い戻しができない可能性がある

電子マネーにおける相続をスムーズにするためにも、注意点を参考に生前に出来る準備を進めていきましょう。

電子マネーは今後も普及する

電子マネー市場は年々拡大しており、2023年のキャッシュレス決済比率は39.3%に達しました。近年、日本でキャッシュレス決済が急速に普及した主な要因は、政府の推進活動によるものです。政府は2025年までに日本のキャッシュレス決済比率を4割に引き上げ、最終的には世界最高水準である普及率8割を目指して今後もさまざまな施策が実施される予定です。なかでも、クレジットカードやデビットカードと並んで、電子マネーも決済市場において重要な位置を占めています。将来的には、電子マネーの利用がますます増えると予想されます。そのため、遺産相続の際には、電子マネーの扱いや財産の分割方法などを検討する必要があります。

引用:経済産業省|2023年のキャッシュレス決済比率を算出しました(外部リンク)

残高の把握が難しい

スマートフォンや各電子マネーに、ログインパスワードを設定している方も多いのではないでしょうか。ログインパスワードはセキュリティ面でも重要です。ただし、遺族がロックを解除できなければ、電子マネーがあるのかなど、デジタル遺産を把握できません。生前に保有している電子マネーなどのデジタル遺産を以下のようにリストアップしておくと、遺族が相続に該当する資産をスムーズに把握することができます。

✓ 使用している電子マネーの種類

✓ ID

✓ パスワード

なお、パスワードが分からない場合は、スマートフォンのパスワード解析など外部に委託する流れになります。しかし、外部に委託した場合にかかる費用は数万円〜数十万円と高額です。そのため、遺族が状況を把握できるよう、事前に適切な対策を取ることが重要です。

払い戻しができない可能性がある

電子マネーの相続については、まだ法律やガイドラインが整備されておらず、各社の方針によって異なるのが現状です。過去には、ほとんどの電子マネー会社が相続を認めておらず、本人が亡くなると残高が失効するという方針をとっていました。しかし、消費者契約法に抵触するおそれがあるとされ、電子マネーを相続可能とする会社が徐々に増えてきています。ただ、残高や獲得したポイントについて、きちんと規約に明記されないケースも少なくありません。仮に、利用規約に相続について明記されていなくても、サポートセンターなどに遺族が問い合わせることで、払い戻しを受けてくれるケースも多いです。一方で、会員が亡くなると残高は失効すると明記している電子マネーもあります。今後は、電子マネーにおける相続手続きが増えることが予想されます。どの電子マネーが相続可能か、しっかりと確認することが重要です。

まとめ

利便性が高い電子マネーですが、種類について詳しく理解している方は多くありません。電子マネーの残高が相続財産として扱われるかどうかは、各電子マネー会社によって異なります。基本的に、前払い型の電子マネーは失効しない限り、残高は相続財産として扱われます。事前に各電子マネー会社に問い合わせておくと安心でしょう。なお、相続税のクロスティには豊富な知識とノウハウをもつ税理士が多数在籍しております。個別相談会も開催しておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。

ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。

電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

名古屋総合税理士法人 代表税理士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士

監修者プロフィール:

相続税に関するセミナー講師を年間100回程度務めるほか、大手信託銀行・不動産管理会社等の税務顧問や、日経新聞社講師、南山大学非常勤講師を務めている。

現在代表を務める名古屋総合税理士法人は、資産家の生前節税対策・法人化節税を得意とし、累計 1,000 件を超える名古屋最大級の相続税申告実績を誇り、相続税相談についての面談数は年間 500 件を超えるほか、数多くの不動産オーナーの顧問税理士を務めている。

【主な活動実績】

・著書「知識ゼロからの相続の教科書」は相続税/贈与税カテゴリーにて、出版週で第1位を獲得

・プロフェッショナルな会計ファームに授与される「Best Professional Firm」を3年連続で受賞

・書籍「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に選出

・南山大学の非常勤講師

本記事のよくある質問

Q. 亡くなった人の電子マネーは相続税の対象になるのか?

A. 亡くなった方が保有するPayPayなど前払い型電子マネーは相続の対象となり、相続する際には相続税がかかります。

Q. 電子マネーの相続評価額は?

A. 残高を現金と同等の財産価値と見なします。簡単にいうと、電子マネーの残高1円は現金の1円と同等に評価されるのです。

Q. 亡くなった方が持っていた電子マネーを把握する方法は?

A. スマートフォンのアプリを検索する、銀行口座やクレジットカードの取引明細から調べるなど。

Q. 1年間で電子マネーの個人送金で受け取った金額が110万円を超える場合は贈与税の対象となる?

A. 電子マネーは現金と同等の扱いのため、基礎控除額の110万を超えた分に贈与税がかかります。

Q. 電子マネーで貯めたポイントは相続の対象になる?

A. 一般的に、電子マネーのポイントは、貯めた利用者が使用することを想定しており、相続の対象にはなりません。ただし、航空会社の「マイレージ」は例外的です。