相続順位は遺言書で変えられる?相続人の優先順位と遺留分の関係

遺言書は、財産の承継先を自分の意思で指定できる有効な手段です。しかし、法律で定められた相続のルールを完全に変えてしまうことはできません。たとえ遺言書で特定の人にすべての財産を相続させたいと記したとしても、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律によって保障されています。そのため、遺言書を作成する際は「誰に何を渡すか」だけでなく、「法定相続人の存在」や「遺留分」とのバランスにも注意することが大切です。

本記事では、遺言書と法定相続人の関係や遺留分の基本的な考え方についてわかりやすく解説します。遺言書を残す際に気を付けたいポイントもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・相続順位はどこまで遺言で変えられる?

・相続の優先順位は3段階で決まる

・【図解付き】法定相続人の範囲と順位

・遺言では変えられない相続の限界とは|遺留分の影響

・遺言があっても法定相続分が適用される3つのケース

・相続トラブルを避けられる遺言書を作成する際の注意点

・まとめ

相続順位はどこまで遺言で変えられる?

遺言書があれば、法定相続分や相続順位に関係なく、誰にどの財産を渡すかを決めることが可能です。

そもそも遺言書とは、亡くなった人が「自分の財産を誰にどのように渡すか」という意思を法的に示した正式な書面です。法的に有効な遺言書があれば、原則としてその内容が最優先されます。そのため、たとえ相続人の1人が「自分は長年、介護や家業に尽くしてきた」「家族の中で一番苦労してきた」と感じていたとしても、遺言の内容を覆すことはできません。

ただし、遺言があれば完全に自由に分けられるわけではありません。法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。遺言は法的効力を持ちますが、法定相続人の遺留分を侵害しないように内容を慎重に検討することが大切です。

なぜ遺言が優先されるのか

日本では私有財産制度が保証されているため、個人が持つ財産は基本的に自由に使ったり譲ったりできる権利があります。そのため、生前に作成した遺言書による財産の分け方は、法律で定められた法定相続分よりも優先されます。

例えば、家や車、土地、現金、株などの財産を「持つこと」「売ること」「譲ること」は、すべて本人の自由です。法律によって守られているため、国や他人がむやみに取り上げたり制限したりできません。そして、財産をどうしたいかという意思は、亡くなった後にも「遺言」というカタチで尊重されるのです。

法定相続人と相続分が決められている理由

遺言が優先されるなら、「なぜ法定相続分があるのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、実際には遺言を残さないまま亡くなる方も少なくありません。遺言が無ければ、誰がどれだけの遺産を受け取るのかが不明確になり、残された家族間でトラブルが起きたり、第三者が関与しづらくなったりします。

例えば、亡くなった方の不動産を売却したいと思っても、「誰が正式な相続人なのか」がわからないと、契約すら結べません。このような権利関係の不安定さを避けるために、民法では「法定相続人」と「相続分」をあらかじめ定めています。

相続の優先順位は3段階で決まる

相続が発生した際、遺産の分け方は以下の3つの順で決まります。

1. 遺言書

2. 遺産分割協議

3. 法定相続分

最も優先されるのは、亡くなった方が生前に残した遺言書の内容です。遺言書によって分配が指定されていない財産がある場合には、相続人全員の話し合いで分け方を決める「遺産分割協議」が行われます。

遺産分割協議もまとまらないときは、家庭裁判所が遺産の分け方を決める審判を行い、初めて「法定相続分」が基準となります。

遺産分割の進め方について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてごらんください。

【関連記事】遺産分割とは?知っておきたい分配の基本とスムーズな進め方のコツ

【図解付き】法定相続人の範囲と順位

法定相続人とは、民法で「相続できる立場にある人」として定められている人を指します。相続人には以下のように「優先順位」があり、上位の人がいる場合、下位の人には原則として相続権がありません。

第1順位:子や孫などの直系卑属

第2順位:父母などの直系尊属

第3順位:兄弟姉妹

なお、配偶者は常に相続人となります。

相続順位について振り返りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】【図解あり】相続順位とは?誰が優先されるのかをわかりやすく解説!

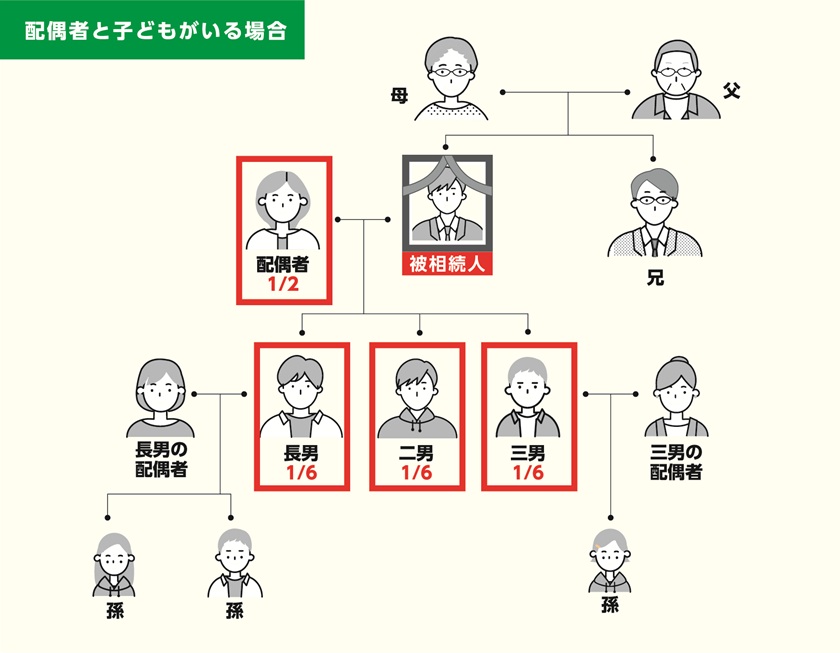

配偶者と子の相続割合

もっとも一般的な「配偶者と子が相続人となるケース」では、下図のように分けられます。

ただし、子がいない場合や、すでに他界している場合などは、親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。家族構成によって、誰が相続するかが大きく変わるため、戸籍などから正確に把握することが重要です。

法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】遺産分割の割合は自由に決められる?法定相続分とケース別の目安を解説

遺言では変えられない相続の限界とは|遺留分の影響

遺言があっても、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されているため、完全に相続から排除することはできません。

遺留分制度は、配偶者や子など故人と生前、生活をともにしてきた家族の権利を守るために設けられています。「全財産を内縁のパートナーに渡す」といった遺言があっても、配偶者や子は遺留分を請求することで一定の財産を取り戻せます。このように、遺留分制度は、遺された家族が最低限の権利を守るための手段といえるでしょう。

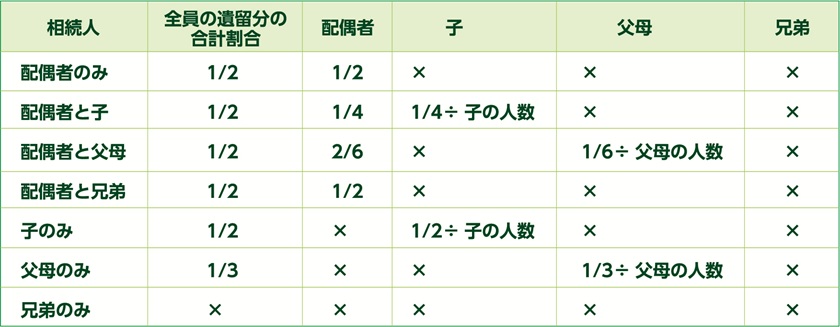

配偶者や子、直系尊属に認められる遺留分割合

遺留分は、法定相続人のうち以下の人にだけ認められています。

✓ 配偶者

✓ 子や孫などの直系卑属

✓ 親や祖父母などの直系尊属

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なりますが、基本的なルールは以下の通りです。

配偶者と子が相続人の場合、遺留分全体は遺産の2分の1、そのうち配偶者と子はそれぞれの法定相続分の半分を遺留分として主張できます。

遺留分侵害請求の概要について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】遺留分侵害額請求がされた場合の相続税の申告 具体例から相続税の申告方法を確認

遺言があっても法定相続分が適用される3つのケース

遺言があっても法定相続分による相続が行われるケースは、以下の3つです。

● 遺言で法定相続分に従うよう指定されている場合

● 相続人全員が法定相続分での分割に合意した場合

● 遺言書が無効と判断された場合

それぞれを詳しく見ていきましょう。

遺言で法定相続分に従うよう指定されている場合

遺言書は、相続財産の分け方を遺言者自身が自由に決められます。そのため、遺言の中で「相続は法定相続分どおりに行う」と明記することも可能です。

このような指定がある場合には、たとえ遺言が存在していても、民法で定められた法定相続分に基づいて遺産分割が行われます。

相続人全員が法定相続分での分割に合意した場合

たとえ遺言書が存在していても、相続に関係するすべての相続人および包括受遺者が合意すれば、遺言内容とは異なる方法で遺産を分けることが可能です。そのため、「遺産は遺言によらず、法定相続分どおりに分けよう」と全員が納得した場合は、遺言書の内容よりも、その合意に従って法定相続分による相続が行われます。

遺言書が無効と判断された場合

遺言書が法律に定められた方式に反していたり、内容に不備があったりすると、遺言自体が無効と判断される可能性があります。その場合、遺言による相続指定はなかったものと扱われ、相続人は遺産分割協議により財産の分け方を決めることになります。仮に協議が整わない場合は、家庭裁判所の審判により、原則として法定相続分に従った分割が行われます。

相続トラブルを避けられる遺言書を作成する際の注意点

遺言書は、自分の想いや意志を亡くなったあとに正確に伝えるための大切な手段です。ですが、ただ自分の意思を書き記すだけでは、法的な効力や実務的な問題をクリアできない可能性があります。円満な相続を実現し、家族間の相続トラブルを避けるためにも、以下のポイントを押さえて遺言書を作成することが大切です。

● 遺留分を考慮する

● 特別受益を配慮する

● 法的効力のある遺言書を作成する

● 専門家に相談する

それぞれを詳しく見ていきましょう。

遺留分を考慮する

遺言書を作成する際は、相続人それぞれの遺留分を侵害しないよう注意しましょう。

民法上、遺留分は一定の相続人に認められた最低限の取り分であり、遺言によっても完全に奪うことはできません。そのため、偏った財産配分をしてしまうと、不公平感から「遺留分侵害額請求」が発生し、相続人同士の対立に発展するおそれがあります。

トラブルを防ぐには、遺留分の額を正確に把握し、各相続人にバランスよく財産を配分することが大切です。

特別受益を配慮する

相続人の中には、生前に亡くなった方から遺贈や贈与など、特別に利益を受けている場合があります。しかし、特別受益を考慮せずに遺産を分けると、他の相続人との間で不公平が生まれてしまいます。そのため民法では、相続人同士の公平を確保するために、特別受益を「相続財産の先渡し」とみなしています。

つまり、相続開始時点の遺産に、特別受益の価額を加えて、最終的な遺産総額を算出し、それを基に各相続人の取り分を決定するという仕組みです。このように、特別受益の分を遺産に戻して再計算することを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

一方で、遺言者の意向で特別受益の持ち戻しを免除することも可能です。免除の意思表示には特別な形式は求められませんが、後々のトラブル防止のため、遺言書に「具体的な贈与内容や日時」と「持ち戻しの免除」を明記しておくことが望ましいでしょう。

法的効力のある遺言書を作成する

遺言書は、法律で定められた形式で作成しなければ効力が認められません。また、認知症などで判断能力が低下すると、有効性が疑われる可能性があります。そのため、自分の意思が明確なうちに早めに遺言書の作成を始めることが重要です。リスクを避けるためにも、専門家の助言を受けながら法的に有効な遺言書を作成することをおすすめします。

法的に有効な遺言書を作成する方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】自筆証書遺言は危ない?相続探偵から学ぶ改ざんリスクと正しい書き方

専門家に相談する

遺言が無効とされたり、遺留分の侵害を理由に請求が発生したりするケースは、いずれも法的なトラブルにつながる可能性があります。相続トラブルを未然に防ぐためには、専門家のアドバイスを受けるのが有効です。

例えば、弁護士や司法書士に相談することで、遺言の内容や形式について法的に問題がないかを確認でき、トラブル回避のための具体的な対策を得られます。また、遺言内容が相続税に関わる場合には、税理士への相談をおすすめします。相続税は、誰がどの財産を受け取るかによって課税額が大きく変わるため、税の専門家である税理士に相談することで、節税を見据えた適切な遺言書の作成が可能になります。

なお、相続税のクロスティは、相続財産の洗い出しから最適な遺言書の作成提案、預かりまで一貫してサポートしております。税務面も含めて専門的なアドバイスを希望される方は、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

遺言書は、自分の財産を「誰に・どれだけ渡すか」を明確に示す大切な手段です。しかし、遺言があっても法定相続人の権利や遺留分といった法律上のルールがあるため、内容によっては争いの火種になる可能性があります。

トラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するには、法律や税務に関する正しい知識と準備が欠かせません。弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談することで、形式面・内容面の両方で安心できる遺言書を作成できます。将来の不安をなくすためにも、今からできる準備を一歩ずつ進めてみてください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。

ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。

電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

名古屋総合税理士法人 代表税理士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士

監修者プロフィール:

相続税に関するセミナー講師を年間100回程度務めるほか、大手信託銀行・不動産管理会社等の税務顧問や、日経新聞社講師、南山大学非常勤講師を務めている。

現在代表を務める名古屋総合税理士法人は、資産家の生前節税対策・法人化節税を得意とし、累計 1,000 件を超える名古屋最大級の相続税申告実績を誇り、相続税相談についての面談数は年間 500 件を超えるほか、数多くの不動産オーナーの顧問税理士を務めている。

【主な活動実績】

・著書「知識ゼロからの相続の教科書」は相続税/贈与税カテゴリーにて、出版週で第1位を獲得

・プロフェッショナルな会計ファームに授与される「Best Professional Firm」を3年連続で受賞

・書籍「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に選出

・南山大学の非常勤講師

本記事のよくある質問

Q. なぜ法定相続分よりも、遺言の内容が優先されるのか?

A. 私有財産制度が保証されており、個人が持つ財産は基本的に自由に譲る権利があります。そのため、生前に作成した遺言書による財産の分け方は、法律で定められた法定相続分よりも優先されます。

Q. 遺言書によって分配が指定されていない財産がある場合、どう分配すればよいか?

A. 相続人全員の話し合いで分け方を決める「遺産分割協議」を行います。

Q. 遺産分割協議がまとまらないときは、財産はどう分ければよいか?

A. 家庭裁判所が遺産の分け方を決める審判を行います。その際「法定相続分」が基準となります。

Q. 遺留分制度とは?

A. 遺留分制度は、遺された家族が最低限の権利を守るための手段といえるでしょう。配偶者や子は遺留分を請求することで一定の財産を守ることができます。

Q. 遺留分は誰にでも権限があるの?

A. 遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属にだけ認められています。

Q. 遺言があっても法定相続分による相続が行われるケースは?

A. 遺言で法定相続分に従うよう指定されている場合、相続人全員が法定相続分での分割に合意した場合、遺言書が無効と判断された場合の3つのケースが主に考えられます。