遺産分割とは?知っておきたい分配の基本とスムーズな進め方のコツ

相続と聞くと、まず「相続税はいくらかかるのか?」というお金の話に意識が向きがちです。しかし、実際の現場で最もトラブルになりやすく、かつ重要なのは「遺産をどう分けるか」=遺産分割の部分です。「誰が何を、どれだけ相続するのか」は、感情や関係性が絡みやすく、相続人同士の話し合いが難航するケースも少なくありません。また、遺産分割が決まらなければ、預金の解約や不動産の名義変更といった手続きが進められず、相続税の申告や納税にも支障が出る恐れがあります。だからこそ、相続が発生したらまず「遺産の分け方」をどう決めるかを理解しておくことが大切です。

本記事では、遺産分割の基本や、相続が始まったときに最初に取り組むべきことについて分かりやすく解説します。遺産分割をスムーズに進めるコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・遺産分割とは

・遺産分割の対象となる財産とならない財産

・遺産分割における3つの方法

・遺産分割にかかる期間はどれくらい?

・遺産分割の進め方

・遺産分割をスムーズに進める3つのコツ

・まとめ

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方の財産を、相続人同士でどのように分けるかを話し合い、決める手続きを指します。相続が発生すると、一部の財産を除いて、相続財産は相続人全員の共有状態となります。つまり、分割が済むまでは、誰か一人が勝手に財産を使ったり処分したりできません。

民法では「法定相続分」として、各相続人の取得割合の目安が定められていますが、実際の分け方は相続人全員の合意によって柔軟に調整できます。こうした話し合いの場が「遺産分割協議」と呼ばれ、相続手続きを進めるうえで非常に重要なステップとなります。なお、遺産分割協議には相続人全員の参加と合意が必要です。話し合いがまとまったら、決定内容を「遺産分割協議書」として書面に残しておくのが一般的です。

遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【関連記事】遺産分割協議書の作り方とは?自分で作成する方法を紹介

遺産分割と相続の違い

相続と遺産分割は似た言葉ですが、意味する内容や手続きには明確な違いがあります。相続とは、亡くなった方の財産や債務、権利・義務が、法律に基づいて自動的に相続人に引き継ぐことを指します。一方、遺産分割とは、相続で引き継がれた財産を、相続人同士でどのように分配するかを決める話し合いです。ただし、「相続」という言葉は、法律上の権利義務の承継という意味だけでなく、実際に行われる手続き全般を指すなど、文脈によってさまざまな意味で使われています。

遺産分割の対象となる財産とならない財産

遺産分割では、「形のあるもの」や「お金になるもの」だけでなく、「分けられないもの」や「勝手に分けてはいけないもの」があることに注意が必要です。

遺産分割の対象となる財産

以下のような財産は、遺産分割協議で話し合って分けられます。

✓ 現金

✓ 預貯金

✓ 不動産

✓ 不動産の賃借権

✓ 株式・社債・投資信託などの金融商品

✓ ゴルフ会員権 など

遺産分割の対象とならない財産

以下のような財産は、原則として遺産分割の対象にはなりません。

✓ 個人にしか属さない「一身専属の権利」

✓ 誰に渡すかが明確な「固有の受取財産」

✓ 祭祀に関係する財産

✓ 借金などの負債 など

相続財産に含まれる、借金やローンなどの「マイナスの財産」も、原則として遺産分割の対象外です。なぜなら、借金・負債には債権者という利害関係者が存在するため、法定相続人の話し合いだけで自由に負担の割合を変えられないからです。そのため、金銭債権や金銭債務については、話し合いを待たずとも相続分どおりに承継されます。

相続財産について振り返りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

【関連記事】相続財産に含まれるもの|調べ方や課税される財産との違いとは

相続人全員の合意があれば、遺産分割できる財産

以下のような財産は、相続人全員が同意すれば、遺産でなくても分割協議の対象にできます。

✓ 代償財産

✓ 遺産から生じた収益 など

例えば、建物が火事で焼失したため支払われた保険金や、相続開始から遺産分割までに発生した家賃収入などが該当します。厳密には遺産ではありませんが、相続人全員の合意があれば、他の遺産と一括して分割協議の対象とすることが可能です。

遺産分割における3つの方法

遺産分割の方法は、以下の3つです。

● 遺言による分割(指定分割)

● 相続人の話し合いによる分割(協議分割)

● 裁判所を通じた分割(調停・審判)

亡くなった方が遺言書で具体的な分け方を明記していた場合は、まずは遺言内容に沿って分けるのが基本です。遺言がないときや、具体的な分け方が書かれていないときは、相続人全員で話し合って分け方を決めます。

ただし、先に説明したとおり、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。そのため、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ「遺産分割調停」の申立てを行うことになります。調停は、裁判所の調停委員や裁判官が間に入って進める話し合いです。それでも合意に至らなかった場合は、「遺産分割審判」へ移行し、裁判所が分割内容を決定します。

遺産分割が不要なケース

以下のようなケースでは、話し合いや手続きそのものが不要になることがあります。

✓ 遺言書があるとき

✓ 相続人が一人だけのとき

✓ そもそも引き継ぐ財産がないとき など

亡くなった方が、法律にのっとった正しい形式で遺言書を残していた場合、そこに「誰に何を渡すか」がすべて記されていれば、改めて相続人どうしで話し合う必要はありません。例えば、「長男に〇〇の土地を、次男に現金を」と具体的に記されていれば、遺言内容に従って手続きを進めましょう。

遺言内容と違う遺産分割は可能か

遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容で遺産を分けることも可能です。例えば、遺言では不動産を長男が相続するとされていたとしても、相続人全員が「現金で均等に分けたい」と合意すれば、それに従って遺産を分けても構いません。

ただし、相続人のうち一人でも同意しない場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。そのため、「遺言と違う形で遺産を分けたい」ときは、あらかじめ相続人同士でしっかりと話し合い、全員の合意を得ることが大切です。

遺産分割にかかる期間はどれくらい?

相続手続きにかかる期間は、一般的に2か月から6か月程度とされています。ただし、財産の内容や相続人の人数、話し合いの進み具合によって大きく前後します。特に相続財産が多かったり、複数の相続人が関わっていたりすると、その分手続きが複雑になり時間がかかりやすくなります。なお、調停や審判に移行した場合、状況によって差はありますが、半年から1年程度かかることが一般的です。

遺産分割の期限は「実質10年」

遺産分割には、法律上の明確な期限はありません。形式上は、相続開始から何年経っていても遺産分割協議を行うことが可能です。

しかし、令和5年の民法改正により、特別受益や寄与分を主張するには、相続開始から10年以内に協議を行う必要があると定められました。改正は、長期間遺産分割を放置することで、次世代に相続が発生し、相続人の数が増えて協議が複雑化したり、不動産の登記がそのままになることで「所有者不明土地」が増えたりする問題を防ぐための対策です。そのため、10年を過ぎると、基本的には法定相続分に従って分割することになります。

遺産分割の進め方

遺産分割の流れは、以下の5ステップです。

1. 遺言書の有無を確認する

2. 相続財産を調査・把握する

3. 相続人を確定する

4. 相続人全員で話し合う

5. 遺産分割協議書を作成する

それぞれを詳しく見ていきましょう。

遺言書の有無を確認する

遺産分割を始める前に、まず確認すべきなのが「遺言書の有無」です。遺言書が見つかれば、遺言内容が優先されるため、遺産分割の進め方が大きく変わる可能性があります。仮に、遺産分割協議を終えた後に遺言書の存在が判明すると、それまでの話し合いが無効になるおそれがあるため、最初の段階で確認しておきましょう。なお、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での「検認」が必要です。

相続財産を調査・把握する

亡くなった方が残した財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。相続財産を漏れなく確認し、全体像をきちんと把握することが重要です。もし借金などの負債しかない場合は、相続放棄を検討するのも一つの選択肢です。

相続人を確定する

法定相続人を正確に確定するため、戸籍謄本を取り寄せて調査します。知らなかった相続人が判明することもあるため、慎重に確認することが大切です。

戸籍謄本の集め方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

【関連記事】相続手続きに戸籍謄本はなぜ必要?集め方や種類、有効期限などを解説

相続人全員で話し合う

遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、連絡を取り合い、協議を進めていく必要があります。

相続人と連絡が取れない場合の対処法について知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】相続人と連絡が取れない!ケース別の対処法や放置するリスクを解説

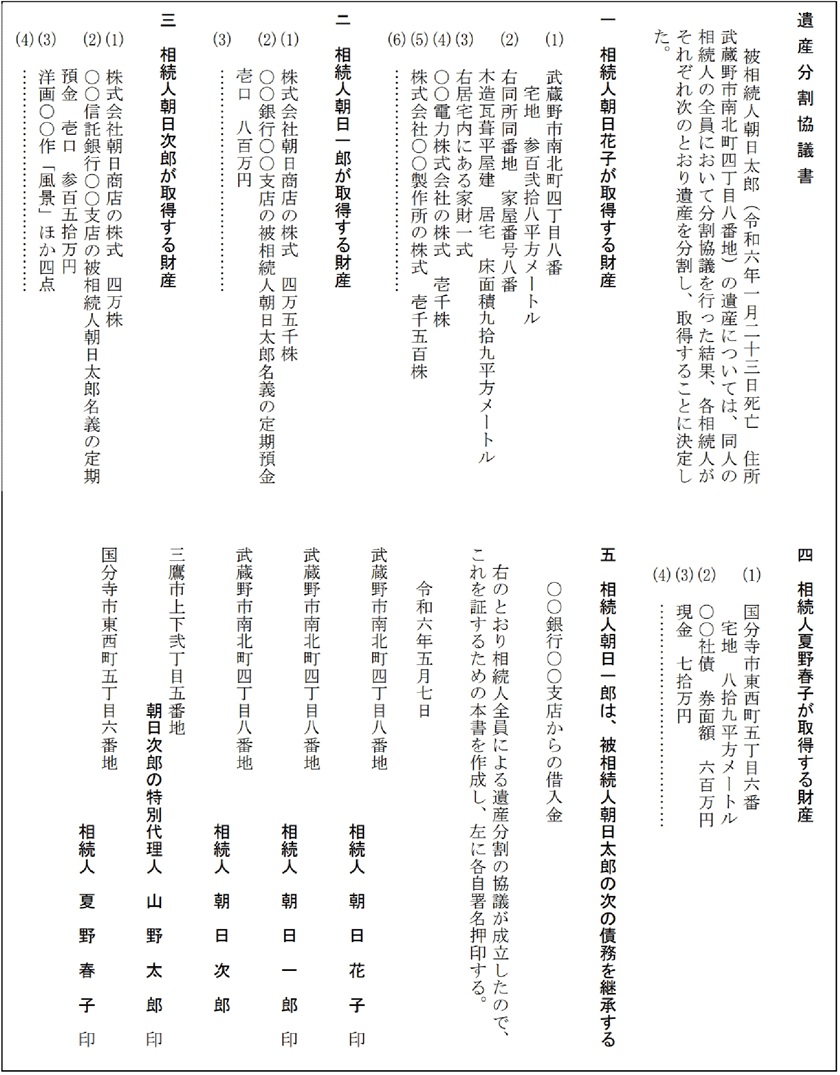

遺産分割協議書を作成する

相続人全員で話し合いがまとまったら、決定内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。全員が署名・押印し、後の手続きに備えましょう。なお、以下のような遺産分割協議書のひな形は、国税庁ホームページでも公開されています。記載方法が分からない方は、参考にすると良いでしょう。

遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説

遺産分割をスムーズに進める3つのコツ

遺産分割をスムーズに進めるコツは、以下の3つです。

● 相続人全員の意見を尊重する

● 相続手続きの期限を共有する

● 専門家の力を借りる

相続には、故人との関係性や生活環境、将来への不安など、相続人一人ひとりの事情が関わってきます。そのため、自分の主張だけを通そうとすると、話し合いがこじれて「争族」に発展する恐れもあります。まずはお互いの立場を理解し合い、尊重する姿勢を持ちましょう。また、相続税の申告など、期限が決まっている手続きもあります。全員でスケジュールを共有し、期限に遅れないよう計画的に進めることが重要です。

相続手続きにおける各種期限について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

【関連記事】遺産相続の話し合いにベストな時期は?話の切り出し方や進め方を解説

まとめ

遺産分割は、法律・税務・手続きなど多くの分野が関わるうえ、相続人同士の感情的な対立も起こりやすいデリケートな手続きです。そのため、相続人だけで円満かつスムーズに進めるのは、現実的には難しいケースも少なくありません。こうした場面では、専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぎながら、手続きを効率よく進めることが可能です。適切なタイミングで専門家に相談することで、複雑な制度や手続きを整理し、冷静で的確な判断を下しやすくなります。また、第三者としての立場からアドバイスを受けることで、相続人同士の話し合いも円滑になり、無用なトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。

相続税のクロスティは、在籍する司法書士をはじめ、各分野の専門家と連携しながら、ワンストップで相続手続きをサポートしています。相続に関して不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。

ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。

電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)