遺産相続の話し合いにベストな時期は?話の切り出し方や進め方を解説

相続が発生すると、葬儀の準備や手続きに追われるなか、遺産の分け方についても話し合う必要があります。しかし、「今はまだ早いのでは」とためらっているうちに、話し合うタイミングを逃してしまうケースも少なくありません。また、相続人全員が集まる機会は限られており、話し合いが長引くと意見の対立が深まり、「争族」へと発展する恐れもあります。円満に進めるには、無理なく話ができるタイミングを見極め、事前に準備しておくことが大切です。

本記事では、遺産相続の話し合いを始めるのに適したタイミングや、スムーズに進めるための準備について解説します。相続人が話し合いに応じない場合の対応策についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・遺産相続の話し合いにベストな時期

・そもそも遺産相続した財産はいつもらえるのか

・遺産相続における話し合いの切り出し方

・相続の話し合いの進め方

・相続の話し合いに応じない場合の対応策

・まとめ

遺産相続の話し合いにベストな時期

遺産相続の話し合いを始めるタイミングに、法律上の決まりはありません。しかし、相続手続きを円滑に進めるには、遺族が落ち着き、相続人全員が集まりやすい時期を見極めることが重要です。なお、遺言書がある場合、その内容が最優先されるため、原則として遺産分割協議を行う必要はありません。また、相続人が一人しかいない場合も、遺産を分ける必要がないため、遺産分割協議は不要です。

一方で、遺言書がなく相続人が複数いる場合は、「誰がどの財産を受け継ぐのか」を全員が納得するまで話し合いを行い、分割内容を決める必要があります。相続手続きが長引かないよう、適切なタイミングで話し合いを進めることが大切です。

遺産相続の話し合いは「四十九日法要」が目安

遺産相続の話し合いを行うタイミングとして、「四十九日法要」が終わった後が一つの目安となります。四十九日を迎える頃には、葬儀や役所での手続きが一通り終わり、遺族も少しずつ気持ちが落ち着いてきます。このタイミングであれば、冷静に話し合いを進めやすく、感情的な対立も避けやすくなるでしょう。

また、四十九日法要には多くの親族が集まるため、相続人全員がそろいやすいというメリットもあります。遺産の分け方を決めるには相続人全員の合意が必要なため、まとまって話し合う機会を設けることが大切です。なお、相続には期限が設けられている手続きも多いため、話し合いが遅れると申請が受理されなかったり、罰則を受けたりする可能性があります。余計な負担を避けるためにも、四十九日法要を目安にできるだけ早めに話し合いを始めるのが良いでしょう。

そもそも遺産相続した財産はいつもらえるのか

相続した財産を受け取れるのは、必要な相続手続きが完了し、名義変更や口座の解約などが済んだ後です。手続きにかかる期間は、遺言書の有無や相続人の人数によって異なります。スムーズに進めば数週間から数ヶ月で完了しますが、協議の進行状況によっては年単位で時間を要するケースも少なくありません。

例えば、公正証書遺言がある場合は家庭裁判所での検認手続きが不要なため、早ければ相続開始から2週間ほどで手続きが完了することもあります。一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要なため、その分時間がかかります。

また、遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、全員の合意を得なければなりません。スムーズに進んでも3ヶ月以上、相続争いが発生すると数年かかることもあります。

地域ごとの相続事情について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】【最新版】遺産相続の平均額はいくら?愛知県の相続事情と全国平均を解説

遺産を受け取るまでの流れ

遺産を受け取るまでの主な流れは、以下の6ステップです。

✓ 遺言書の確認と検認

✓ 相続人調査と相続財産調査

✓ 亡くなった方の準確定申告

✓ 遺産分割協議の実施

✓ 名義変更手続き

✓ 相続税申告と納付

遺産分割協議が長期化した場合、仮払い制度を利用することも可能です。仮払い制度では、相続人全員の同意がなくても、亡くなった方の預貯金を出金できます。相続手続きが完了する前に、必要な資金を一部引き出せるため、急ぎの支払いに役立つでしょう。

遺産相続における話し合いの切り出し方

遺産相続は、家族の死やお金が関わるデリケートな問題であるため、話しづらいと感じる人も多いでしょう。しかし、早めに話し合うことで、将来の不安を減らし、親の意向に沿った相続を進められます。以下の切り出し方のポイントを参考に、相続の話を始めるタイミングを見つけましょう。

● 相続とは無関係な話題から切り出す

● 親のこれからの生活について意見を聞く

● 親の気持ちを尊重しながら話す

相続や遺産の話をいきなり切り出すと、「まだ元気なのに何を言っているのか」と驚かれるかもしれません。場合によっては「遺産目当てなのか」と不信感を抱かれてしまう可能性もあります。そのため、まずは身近な話題から会話を始めることが大切です。

例えば、「最近、健康診断で気になることがあったけど、これからの生活はどうしていきたい?」といった形で、親の健康や生活について話を切り出すことが良いきっかけとなります。その中で、「これからの生活が安定していることが大事だと思うのだけど、もし何かあったときにどうするかを考えておくと、もっと安心だよね。」と自然に相続の話に繋げられるでしょう。

ただし、相続の話を切り出すタイミングや方法は家庭ごとに異なります。親がリラックスできるように配慮し、無理なく気持ちを伝えられる雰囲気を整えることを心がけましょう。

相続の話し合いを生前にするタイミング

相続の話を切り出すタイミングは、元気なうちが理想です。健康なうちに話し合っておけば、親の意向や希望を直接確認できるため、事前に相続対策を講じられます。例えば、高齢による体調不良や認知症が進行すると、判断力が衰え、相続の話を切り出しにくくなります。相続に関する不安や負担を減らすためにも、早めに話し合いの場を持つことが大切です。

話し合う場所の選び方

遺産分割協議を円滑に進めるためには、相続人全員が平等に意見を述べられる場所を選ぶことが大切です。話し合いの場として適しているのは、親の家など、資料をすぐに確認できる環境です。

ただし、親と一緒に住んでいる相続人の子がいる場合、家での話し合いは避けた方が良いでしょう。なぜなら、その子に有利な環境が作られてしまったり、配偶者が勝手に参加したりする可能性があるからです。この場合、貸会議室やカフェの個室など、第三者が介入しない中立的な場所で行うのが適しています。

また、遺産分割協議は必ずしも全員が同じ場所に集まる必要はありません。遠方に住んでいる相続人がいる場合や、どうしても集まるのが難しい場合は、電話やメールを使って意見を集める方法もあります。しかし、直接顔を合わせて話す方が、協議がスムーズに進みやすいことは確かです。

相続の話し合いの進め方

相続の話し合いを円滑に進めるためには、事前の準備と進行方法をしっかりと整理することが大切です。以下のステップを踏んで、相続の話し合いをスムーズに進めましょう。

● 相続人と遺産内容を確認する

● 話し合う内容を事前に整理する

● 相続手続きにおける期限を共有する

● 遺産分割協議書を作成する

それぞれのステップを着実に進めることで、相続の話し合いが円滑に進みます。

相続人と遺産内容を確認する

遺産分割協議は、「誰がどの財産を引き継ぐのか」を決める話し合いです。スムーズに進めるためにも、事前に相続人と相続財産の内容を確認しておくことが大切です。

相続人は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本など)を辿ることで確認できます。また、相続財産には預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。特にマイナスの財産は後になって発覚すると、相続人同士でトラブルが起きやすくなるため、早めに把握しておきましょう。

また、負債が大きい場合は、相続放棄を検討することもあります。しかし、相続放棄は亡くなったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。期限を過ぎると、負債を含むすべての財産を相続することになるため、注意しましょう。

相続人との連絡が取れない場合の対処法については、以下の記事をご確認ください。

【関連記事】相続人と連絡が取れない!ケース別の対処法や放置するリスクを解説

話し合う内容を事前に整理する

相続人と相続財産の総額をもとに、それぞれがどの財産をどのように引き継ぐのか、事前に話し合う内容を整理しておきましょう。遺産分割では、「法定相続分」が基準となります。しかし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、分割方法を自由に決められます。全員が納得できる方法で、遺産を分けるようにしましょう。

相続手続きにおける期限を共有する

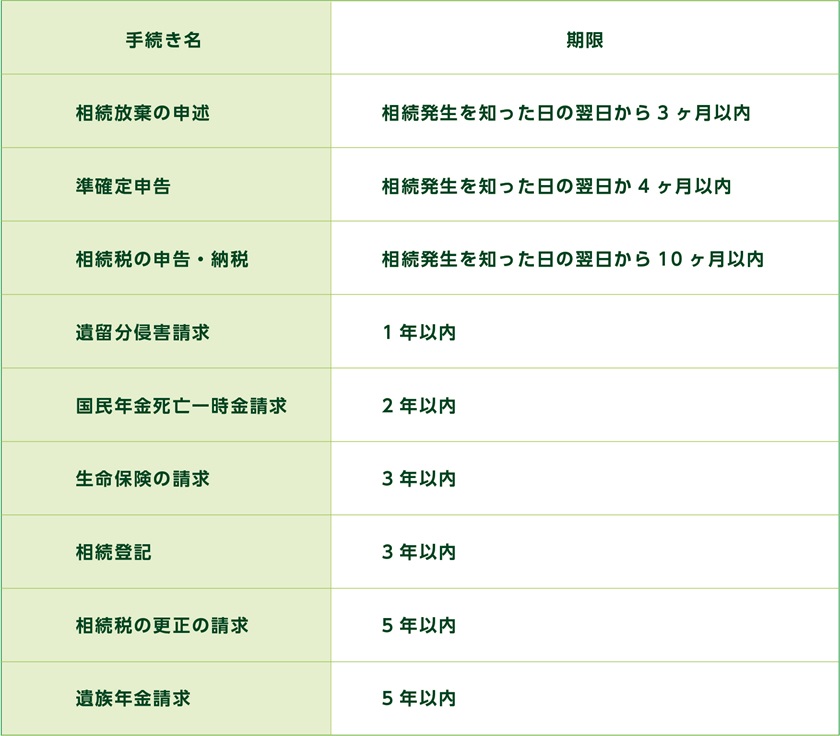

相続手続きの多くは、下表のように期限が定められています。

手続きの内容や必要書類は状況によって異なるため、相続人同士で情報を共有し、期限内に対応できるよう準備しましょう。

相続登記義務化に関する改正内容を詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】令和6年改正 相続登記義務化|制度内容や相続への影響を解説

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行手続きなど、相続手続きを進めるうえで欠かせない書類です。相続人全員の合意が得られたら、 遺産分割協議書を作成し、正式な合意として記録に残しましょう。なお、遺産分割協議書の作成に特別な期限は設けられていません。しかし、相続税の申告・納税が必要な場合は、遅くても相続発生後6ヶ月以内を目安に作成できるよう協議を進めると良いでしょう。

相続の話し合いに応じない場合の対応策

相続トラブルでは、当事者同士の感情的な対立が原因で話し合いが進まないケースも少なくありません。しかし、放置しておくと、さまざまなトラブルやリスクが生じる可能性があります。話し合いに応じない相続人がいる場合は、以下の方法で対応しましょう。

家庭裁判所に調停・審判を申し立てる

相続人の中に話し合いに応じない人がいる場合でも、調停や審判を申し立てることで解決できます。遺産分割調停を申し立てると、裁判所から相続人全員に通知が届きます。そのため、これまで話し合いに参加しなかった人も出席する可能性が高くなります。また、調停では第三者が間に入り、公平な立場で話し合いを進めるため、感情的な対立を避けやすくなるでしょう。それでも合意に至らない場合や、相続人が出席しない場合には審判へと移行し、最終的には裁判所が遺産分割の方法を決定します。

専門家に相談する

遺産相続の話し合いが進まないときは、早めに弁護士など専門家に相談するのが有効です。専門家を通じて連絡を取ることで、無視していた相続人も対応せざるを得ないケースがあります。また、連絡を放置するリスクや不利益を伝えることで、話し合いに応じる可能性が高まります。

なお、相続手続きには、それぞれの専門分野に適した専門家が存在します。例えば、法律に関する問題であれば弁護士、不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告に関しては税理士が専門です。相続税のクロスティでは、税理士をはじめとする専門家が連携し、相続手続き全般をサポートしています。相続問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

専門家の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】相続税は税理士に相談すべき?司法書士・弁護士などの特徴を解説

まとめ

遺産相続の話し合いが進まないと、亡くなった方の口座凍結解除や不動産の名義変更ができません。特に、遺産に不動産が含まれている場合、名義変更が完了するまでは相続人全員で共有状態となり、その間も固定資産税や管理費などが発生します。また、遺産分割が終わっていなくても、期限内に相続税申告をしなくてはいけません。期限に間に合うか不安な方や、確実に申告を終わらせたい方は、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

相続税のクロスティは、二次相続まで見据えた遺産分割を提案し、大切な財産を守る方法をサポートしています。相続に関する不安や疑問を解決するためのセミナーも開催していますので、お気軽にご参加ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。

ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。

電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

名古屋総合税理士法人 代表税理士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士

監修者プロフィール:

相続税に関するセミナー講師を年間100回程度務めるほか、大手信託銀行・不動産管理会社等の税務顧問や、日経新聞社講師、南山大学非常勤講師を務めている。

現在代表を務める名古屋総合税理士法人は、資産家の生前節税対策・法人化節税を得意とし、累計 1,000 件を超える名古屋最大級の相続税申告実績を誇り、相続税相談についての面談数は年間 500 件を超えるほか、数多くの不動産オーナーの顧問税理士を務めている。

【主な活動実績】

・著書「知識ゼロからの相続の教科書」は相続税/贈与税カテゴリーにて、出版週で第1位を獲得

・プロフェッショナルな会計ファームに授与される「Best Professional Firm」を3年連続で受賞

・書籍「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に選出

・南山大学の非常勤講師

本記事のよくある質問

Q. 遺産分割協議はどのような場合に行う?

A. 遺言書がなく、相続人が複数いる場合に行います。

Q. 遺族で遺産相続の話し合いをするタイミングはいつごろがよい?

A. 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、四十九日法要を目安に早めに話し合いを始めることをおすすめします。

Q. 相続放棄はいつまでに手続きをしなければならない?

A. 相続放棄は亡くなったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

Q. 相続人の中に話し合いに応じない人がいる場合の対処法は?

A. 家庭裁判所に調停・審判を申し立てたり、専門家に相談をすることをおすすめします。

Q. そもそも遺産相続した財産はいつもらえるのか?

A. 遺言書があれば早くて2週間ほど、遺言書がなく相続人が複数いる場合は早くても3ヶ月以上かかると考えておきましょう。