自筆証書遺言は危ない?相続探偵から学ぶ改ざんリスクと正しい書き方

ドラマ『相続探偵』第1話では、自筆証書遺言が引き起こすリスクが描かれています。実際に、自筆証書遺言は他の遺言書と比べて作成が簡単で費用がかからない一方、改ざんや紛失のリスクが高く、法的な効力を失う可能性もあります。改ざんリスクを避けるためには、適切な方法で遺言書を残すことが大切です。

本記事では、自筆証書遺言の改ざんリスクと、法的効力を保つための正しい書き方をわかりやすく解説します。自筆証書遺言を安全に残す方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・ドラマ「相続探偵」第1話から学ぶ自筆証書遺言の改ざんリスク

・そもそも自筆証書遺言とは

・自筆証書遺言のメリット・デメリット

・法的に有効な自筆証書遺言を作る5つの要件

・自筆証書遺言を安全に保管する方法

・まとめ

ドラマ「相続探偵」第1話から学ぶ自筆証書遺言の改ざんリスク

「相続探偵」第1話では、ミステリー作家の遺産を巡る相続問題が取り上げられ、以下のような自筆証書遺言をめぐる問題が描かれていました。

● ビデオメッセージ遺言の有効性

● 複数の自筆証書遺言

自筆証書遺言の改ざんリスクや注意すべきポイントを詳しく見ていきましょう。

ビデオメッセージ遺言の有効性

「相続探偵」第1話では、亡くなった方のビデオメッセージ遺言と、自筆証書遺言が同時に発見される場面がありました。しかし、ビデオメッセージによる遺言は法的に認められません。ビデオ遺言は、亡くなった方が自分の意思を映像として記録する遺言の方法です。近年、スマートフォンやカメラが普及し、誰でも簡単に遺言のようなメッセージを録画できるようになりました。特に、高齢者や筆記が困難な方にとって、話すだけで自分の意図を残せる点は大きなメリットです。

また、ビデオ遺言は相続人に対する最後のメッセージとして感情を込めて伝える手段にも使われることがあります。例えば、「ありがとう」や「自分の考えを理解してほしい」といった気持ちを手紙に代わって伝えられます。しかし、遺言として法的効力を持つためには、民法に定められた以下の形式を満たす必要があります。

✓ 自筆証書遺言

✓ 公正証書遺言

✓ 秘密証書遺言

たとえ亡くなった方が自分の意思をはっきりと表現していたとしても、ビデオ遺言そのものに法的効力はありません。その一方で、ビデオ遺言は法的効力を持つ遺言書の補助的な資料として以下のように活用できます。

✓ エンディングノートに記載した内容を補足し、相続の意図を明確に伝える

✓ 遺言書の内容を相続人に納得してもらうための説明メッセージとして使用

✓ 公正証書遺言を作成する際、弁護士や公証人に意向を伝える参考資料として活用

実際に相続トラブルが起きた際に、ビデオ遺言があることで故人の意向を尊重しようとする動きが生まれる可能性はありますが、あくまで参考資料としての役割に過ぎません。そのため、法的に有効な遺言書をきちんと作成することが大切です。

複数の自筆証書遺言書

ドラマの中で示唆されるもう一つの重要な問題は、複数の遺言書が発見される場合の扱いです。民法では、複数の遺言書が発見された場合、最新の遺言書が優先されることが定められています(民法1023条)。つまり、過去に作成された遺言書が内容的に整っていてもしっかりとしたものであっても、その後に作成された遺言書があれば、最新の遺言書が有効とされるのです。

例えば、2023年に自筆証書遺言を作成し、その後2024年に公正証書遺言を作成、さらに2025年に新たな自筆証書遺言が発見された場合、最も新しい2025年の遺言が効力を持つことになります。とはいえ、後に作成された遺言書が前の遺言を完全に取り消すのではなく、補完する形で作成されている場合もあります。この場合、両方の遺言書が部分的に有効となることもあります。そのため、遺言書の解釈には慎重を要し、相続人や関係者が内容を正確に把握することが重要です。

また、複数の遺言書が発見されると、誤って古い遺言を執行してしまうリスクがあります。もし遺言執行後に新たな有効な遺言書が見つかれば、財産の移転や相続登記のやり直しが必要になり、手間や費用がかかります。さらに、相続税の申告内容が誤っていた場合、修正申告や追加納税が発生する可能性もあるため注意が必要です。そのため、遺言書はできるだけ1通にまとめておくことが重要です。生前に考えが変わった場合でも、その意図をすべて1通の遺言書に統一することで、相続人の混乱を防げるでしょう。

そもそも自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自筆で書き、署名・押印を行う形式の遺言です。特定の用紙や筆記具の指定はなく、普段使っている紙とペン、印鑑があれば作成できます。ただし、遺言の本文は自筆が必須であり、パソコンでの作成や第三者による代筆は認められていません。また、自筆証書遺言書補完制度を利用する際は、様式が決まっているため作成方法に注意しましょう。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

ドラマ「相続探偵」でも描かれたように、遺言書の内容をめぐるトラブルは後を絶ちません。特に、自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式の不備や紛失のリスクがあり、正しく扱わないと相続人同士の争いを引き起こす可能性もあります。

ここでは、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、以下の3つです。

✓ 費用をかけずに簡単に作成できる

✓ 遺言の内容を秘密にできる

✓ 何度でも書き直せる

自筆証書遺言は公証人を通さずに作成できるため、気軽に内容を変更できます。財産状況や家族構成が変わった場合でも、新たに書き直すだけで対応できます。

自筆証書遺言のデメリット

一方で、自筆証書遺言には以下のようなデメリットがあります。

✓ 紛失や改ざんのリスクがある

✓ 形式ミスで無効になるリスクがある

✓ 相続発生後に「検認」が必要である

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者自身が保管する必要があります。しかし、遺言書が発見された際に、相続人によって勝手に開封されたり、内容が改ざんされたりするリスクがあります。

不正を防ぐために、遺言書を開封する前に家庭裁判所で「検認」という手続きを行い、遺言書の形式・日付・署名・加除訂正の有無などを確認する必要があります。もし、検認を経ずに遺言書を開封すると、5万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。ただし、検認は遺言の内容を確認する手続きであり、遺言が法的に有効かどうかを判断する手続きではないことに注意しましょう。

法的に有効な自筆証書遺言を作る5つの要件

自筆証書遺言を作成する際には、法律で定められたルールを守らなければなりません。形式不備によって無効にならないよう、以下の5つの要件を確認しましょう。

1. 全文を自筆で書く

2. 作成年月日を明記する

3. 署名・押印する

4. 訂正方法を守る

5. ひな形を参考にする

それぞれを詳しく解説します。

全文を自筆で書く

自筆証書遺言は、遺言者が全て手書きで作成する必要があります。署名だけでなく、遺言の内容も自筆で書くことが求められるため注意しましょう。

例えば、以下のような遺言書は無効になります。

✓ 署名だけ自筆で、本文はパソコンで作成したもの

✓ 録音や録画で作成したもの

✓ 家族や専門家に代筆してもらったもの

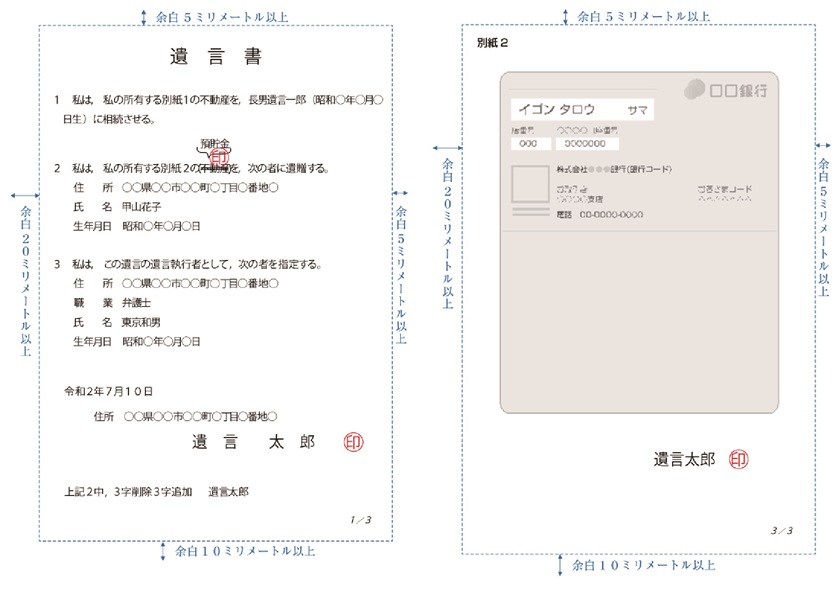

なお、2019年1月13日の民法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や代筆が可能となりました。財産目録は、預貯金通帳のコピーや、不動産(土地・建物)の登記事項証明書などを添付する形でも作成できますが、その場合、すべてのページに遺言者自身の署名と押印が必要です。

作成年月日を明記する

自筆証書遺言を作成する際には、以下のように正確な日付を記載しましょう。

✓ 2025年4月1日

✓ 令和7年4月1日

「2025年4月吉日」のような記載では、日付が不明確となり、法的効力を持たなくなるため気をつけましょう。

署名・押印を忘れない

遺言書には、遺言者の自筆による署名と押印が必要です。もし押印を忘れたり、印影がかすれて読めなかったりすると、遺言書が無効になる可能性があります。なお、自筆証書遺言に使用する印鑑に関しては、法律で特に制限はなく、認印でも有効とされています。しかし、遺言の信頼性を高めるためには、実印を押すことをおすすめします。

訂正方法を守る

自筆証書遺言を訂正する際は、以下のような手順を守ることが重要です。

✓ 間違った部分を二重線で消し、正しい文言を記載する

✓ 訂正した部分に押印する

✓ 余白部分に、変更内容(例:2字削除、4字追加など)を記載し署名する

ルールに従わないと、訂正部分が無効となり、元の内容がそのまま効力を持つため、注意しましょう。

自筆証書遺言のひな形を参考にする

遺言を書く際は、ひな形を参考にしながら、正しい書き方を理解しておくことが大切です。

遺言書の内容が曖昧で複数の解釈ができる場合、遺言が無効とされることがあります。実際には、遺言ができるだけ有効とみなされるように解釈されますが、意見の食い違いが生じると争いの原因になりかねません。そのため、遺言内容はできるだけ具体的に記載することが重要です。

自筆証書遺言を安全に保管する方法

自筆証書遺言を安全に保管する方法は、以下の4つです。

● 法務局の自筆証書遺言保管制度を活用する

● 遺言執行者に預ける

● 専門家に預ける

● 銀行の金庫に保管する など

自筆証書遺言の場合、遺言書の保管方法を自分で決める必要があります。費用負担もあることから、どの方法が最適かは、遺言者の生活環境や経済状況によって異なります。

しかし、「家族や親族に預けること」は避けたほうが良いでしょう。なぜなら、家族は相続人であり、遺産に関わる利害関係者だからです。そのため、改ざんや隠匿のリスクがあるだけでなく、他の相続人との不信感が生じる可能性もあります。円満な関係であっても、お金が絡むと問題が起こるケースもあるため、注意が必要です。また、遺言書の保管場所や存在についても、遺言者の死亡時に必ず明確にしておくことが大切です。

自筆証書遺言保管制度の概要と費用について

自筆証書遺言を法務局に保管することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを避けられます。遺言者の住所地や本籍地を管轄する法務局で申請が可能です。保管費用は1通あたり3,900円で、複数の遺言書を保管する場合にはそれぞれに費用がかかります。また、自筆証書遺言を法務局に預けると、家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、相続がスムーズに進めるでしょう。

しかし、自筆証書遺言は作成時に不備があった場合、再度修正申請を行う必要があり、そのたびに追加費用が発生する点にも注意が必要です。そのため、自筆証書遺言の保管方法を決める際には、費用だけでなく、安全性、信頼性、手続きの手間なども十分に考慮することが大切です。

なお、相続税のクロスティでは、遺言作成から相続税申告まで、総合的なサポートを行っております。相続に関して不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

自筆証書遺言は、費用が少なく手軽に作成できる反面、改ざんや紛失、無効となるリスクも伴います。そのため、遺言を作成した後は、法務局の保管制度や専門家に預ける方法を活用するなど、安全性を確保することが重要です。なお、相続問題は非常にデリケートであり、遺言が無効となることで後々トラブルが発生することもあります。適切な方法で遺言を残し、安心して相続手続きを進められるようにしましょう。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。

ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。

電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)